Die bundesweite Veranstaltung informiert alle zwei Jahre über die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen der Archive.

Event-Kategorien: Vortrag

Ingolstadt 1925

Lutz Tietmann, Ingolstadt

Der Vortrag ist Teil der Reihe „Ingolstadt vor 100 Jahren“ und schildert den Weg der Stadt in die Katastrophe der nationalsozialistischen Herrschaft.

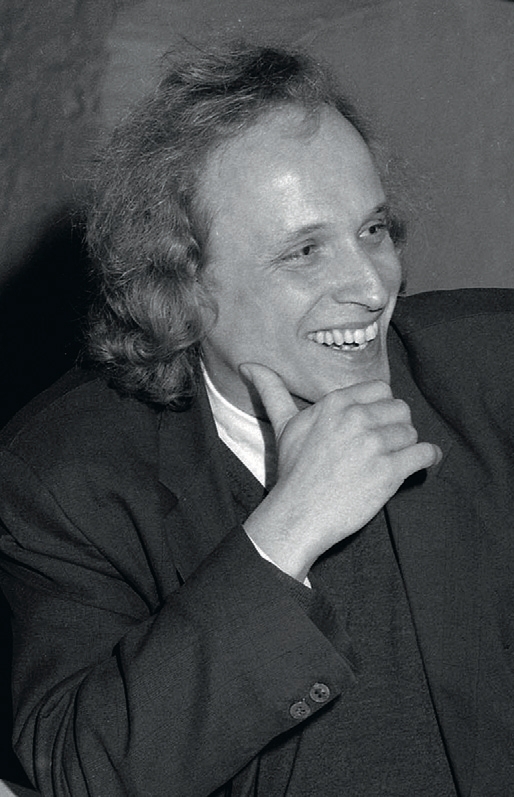

30 Jahre Kulturpolitik

Gabriel Engert, Ingolstadt

Das Wirken des langjährigen Kulturreferenten hat Ingolstadt in vielerlei Hinsicht geprägt und gilt zurecht als eine Ära.

Gabriel Engert bei der Wahl zum Kulturreferenten im Jahr 1994.

Foto: Reinhard Dor

Zur Archäologie mittelalterlicher Stadtgründungen in Bayern

Dr. Jochen Haberstroh, München

Im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte haben die Ergebnisse archäologischer Stadtkernforschung ältere Vorstellungen über frühstädtische Entwicklungen in Deutschland stark verändert. Die Archäologie erschließt unablässig neue Quellen und der Abgleich mit der historischen Überlieferung führt zu korrigierten Vorstellungen. Wo die Archäologie in den fünf Residenzstädten der Wittelsbacher (Burghausen, Straubing, Landshut, Ingolstadt und München) ihre spätmittelalterlichen Baubefunde mit den Holzmodellen des Jakob Sandtner aus den Jahren nach 1570 vergleicht, erstaunt die große Übereinstimmung, die fast bis zur Maßgenauigkeit reicht. Der Stadtgrundriss der Sandtnerzeit darf aber nicht als die Stadtgestalt der Gründungszeit verstanden werden. Die Aufdeckung älterer Strukturen zeigt regelmäßig, dass das 16. Jahrhundert eine schon mehrfach grundlegend veränderte Stadtstruktur vorfand. Aber wo entstand überhaupt eine Stadt? Was entschied über Erfolg oder Misserfolg einer Gründung?

Wie lebte es sich innerhalb Mauern der Stadt? Der Vortrag fragt nach, was die Archäologie zu diesen Themen beitragen kann und öffnet den Blick auf die Ergebnisse besonders in den Gründungsstädten der Wittelsbacher in Südbayern.

Rekonstruiert am Rechner – Der Kachelofen aus dem Neuen Schloss

Dr. Harald Rosmanitz, Würzburg

Das digitale Projekt lässt mit Unterstützung der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt ein zentrales Ausstattungsstück der Wittelsbacherresidenz im 16. Jahrhundert wiedererstehen.

Das dunkle Zeitalter der Digitalisierung – Ein Vortrag über den Verlust historischer Informationen im Zeitalter der Digitalisierung

Matthias Nicklaus M.A., Ingolstadt

Der Leiter des Stadtarchivs Ingolstadt, Matthias Nicklaus, möchte mit Ihnen beleuchten, wie der

Verlust von Daten und Informationen nicht nur die historische Forschung und Archivierung betrifft, sondern auch unser alltägliches Leben, und welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um unser digitales Erbe zu bewahren. Eine Veranstaltung des Zentrums Stadtgeschichte in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein Ingolstadt und der Volkshochschule Ingolstadt.

Eintritt frei

Reichspogromnacht 1938 in Ingolstadt

Lutz Tietmann, Ingolstadt

Am 9. November 1938 wurde ausgelöst, was einen Tag später in Ingolstadt umgesetzt wurde: antisemitische Diskriminierung schlägt in offene Verfolgung um. Was geschah in Ingolstadt genau am 10. November, wer waren die Täter, Mitläufer, Nutznießer und Opfer? Wie verarbeitete die Stadtgesellschaft dieses Ereignis bis heute? Ist der 9. November ein deutscher „Schicksalstag“?

Vortrag „Orientfahrten 1914–1918 Krieg als Reiseerlebnis?“

Aquarellskizze aus Meschhed (Persien) von Oskar von Niedermayer, 3. August 1913,

© Bayerisches Armeemuseum

500 Jahre Mennoniten und Amische in der Region Ingolstadt

Hermann Hage, Donaustauf

Im Jahr 1525 entstand die Täuferbewegung im Zuge der Reformation in der Schweiz. Auch in Bayern und damit auch in Ingolstadt wurde sie im 16. Jahrhundert von den Wittelsbacher Herzögen im Zuge der Gegenreformation unnachsichtig verfolgt und mit Gewalt im Keim erstickt. 200 Jahre später kamen mit den Amischen und den Mennoniten die Nachkommen dieser Täufer auf Einladung der Wittelsbacher wieder ins Land, wo ihnen nun religiöse Toleranz entgegengebracht wurde. Im Raum Ingolstadt entstanden kurz nach 1800 die Mennonitengemeinde Maxweiler und die bedeutende amische Gemeinde Ingolstadt-Neuburg. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts formierte sich an der südöstlichen Stadtgrenze in Niederfeld aus Neusiedlern und Resten der amischen Gemeinde die heutige Evangelische Freikirche Mennonitengemeinde Ingolstadt.

Diese Gemeinden haben deutliche Spuren in der Religions-, Sozial- und Landwirtschaftsgeschichte der Region hinterlassen. Auch zeugen mehrere Straßennamen von den Ingolstädter Spuren der 500-jährigenGeschichte. Nach einer Einführung in grundlegende Elemente der täuferischen Glaubensüberzeugungen zeichnet der Vortrag die wesentlichen Züge der amischen und mennonitischen Geschichte im Raum Ingolstadt im 19. Und 20. Jahrhundert nach.

Die Ausgrabungen in der Schutterstraße

Melanie Zobl M.A., Friedberg

Eine wichtige Ausgrabung im Süden der Ingolstädter Altstadt fand weitgehend ohne öffentliche Wahrnehmung statt. Die Ausgräberin fasst die Ergebnisse dieser Untersuchungen erstmals zusammen.